2025年9月,在首个全国科普月之际,华夏游学联合常州市规划馆、江苏省地质局第二地质大队及常州龙凤谷教育营地,共同推出读懂常州系列科普活动,为漕桥初级中学、二十四中等多所学校师生,搭建起理解地质演化与城市文明的时空桥梁。

地质课堂:触摸地球的记忆

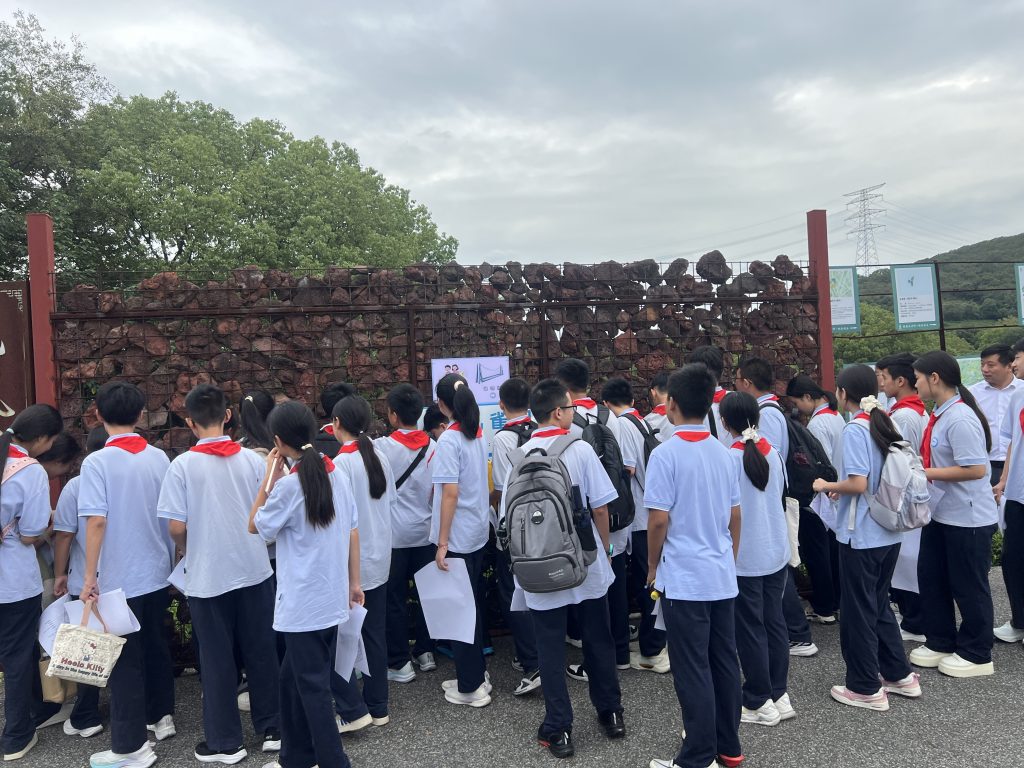

位于常州市雪堰镇的龙凤谷教育营地,是常州市科普教育基地。营地校长景荣说道:30年前,这里是杨家采石厂,宕口落差达到70多米,剖面岩层清晰可见,是一处非常理想的地质科普现场教学点。

来自江苏省地质局第二地质大队负责科普的吴小斌主任,在空中玻璃桥上带领学生们观察宕口的岩层:这是距今3.6~3.72亿年志留系中统茅山组石英砂岩、泥质粉砂岩岩层。有同学突然意识到,原来脚下这些岩石的形成时间比恐龙的出现还要早1亿多年。

来自江苏省地质局第二地质大队地质灾害监测与防治的专家王丽俊工程师,一边操作无人机演示地质灾害现代的监测技术,一边现场为同学们讲解地质灾害的识别与防治。

在空中玻璃栈桥上,景荣指着周边两座山头:这里近的低矮的山丘是秦皇山,远的那两个山头便是阳山,两处侏罗纪时期的火山。

在营地开放展示的岩石标本,学生随处可以动手触摸,有多孔的火山岩沸石,坚硬的花岗岩,形态丰富的太湖石、石灰岩、钟乳石

在神龙阁,有一块巨大的酷似龙形的石头引起同学们的好奇,景荣说道:这块石头,我们花了9个月的时间,多方找专家了解到,专业的学术名称是牛眼叠层石,距今约7.8-8亿年,我们更新了原来的说明,但具体是哪种生物,如何形成的化石,还在进一步研究。这些沉睡的岩石不仅是地球演化的记事本,更是教育营地作为地质科普生动的教材。

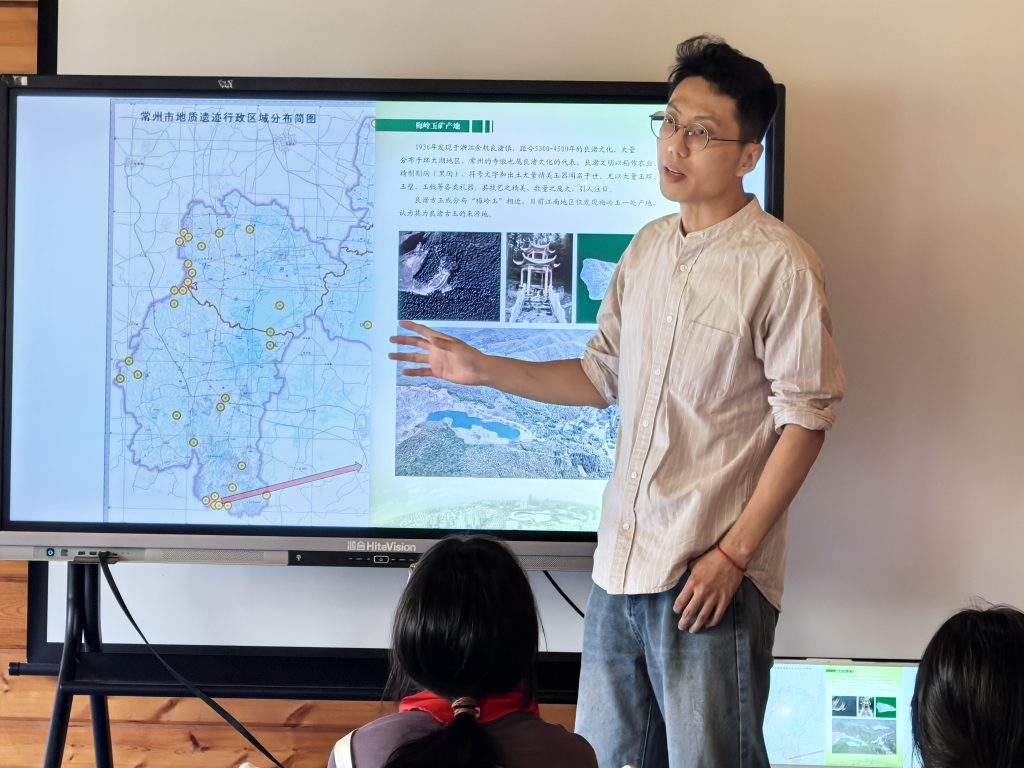

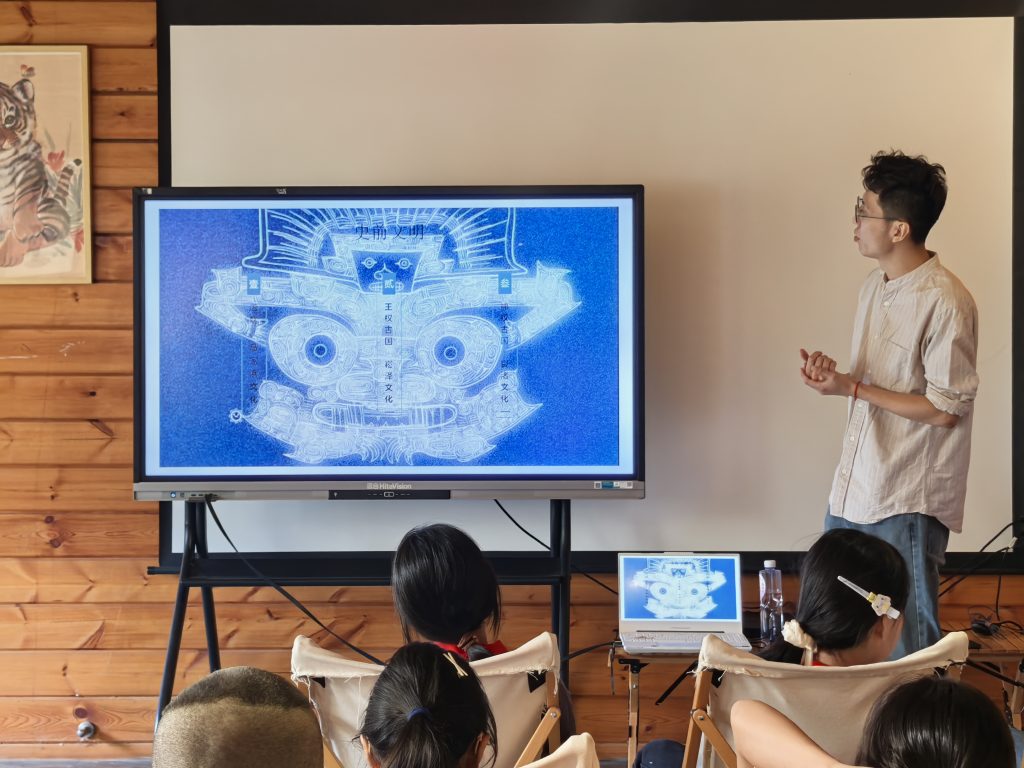

在地质科普教室,吴小斌为师生精心准备了主题为“常锡地区地质演化与史前文明”的地质考古报告,常州市规划馆里有一张常州自然地质遗迹的地图,在常州地区6.8亿年前最古老的小黄山灰岩地层遗迹,到江苏省非遗孟河斧劈石盆景技艺,溧阳上黄水母山发现4500万年前中华曙猿牙齿化石与人类起源新视角与挑战,溧阳梅岭玉矿或是良渚文明玉料来源的考古推测,归属常州的太湖椒山岛,是春秋时期吴越夫椒之战的古战场。

城市解码:测绘文明的坐标

在常州市规划馆,华夏游学与馆内老师精心设计学习任务,以最新的常州城市标准地图为线索,融入测绘普法闯关游戏。解锁常州历史沿革、改革开放的建设成就以及未来的发展规划。

同学们阅读地图,寻找常州城市原点坐标,利用地图和步测法,简易测量规划馆与城市原点的距离。在城市原点,同学们动手校准最新出版的常州市标准地图摆放。老师引导在长三角区域地图上,连出经过常州的东西、南北两个方向的城市群,同学回味“国际化智造名城长三角中轴枢纽”的城市宣传标语,感觉到豁然开朗。在基础设施规划展区,9月9日开通的常泰长江大桥模型吸引了学生的注意,这是常州市主干交通道路建设的重要成果,创造了多项第一,学生中已有家长带着前往泰州品尝早餐,常州市也出台了吸引泰州游客来常旅游的优惠政策,真切感受到这是助推锡常泰跨江融合发展的新动力。

在常州历史沿革展区,史前文明的考古,到春秋淹城遗址,以公元前547年,季札受封于延陵为常州市有文字记载的原点,先后有延陵、毗陵、兰陵、晋陵、常州、武进等名称,老城厢由小到大,大运河数次改道与城市扩容,城市有机更新,同学们对“中吴要辅八邑名都”、“中华龙城”的来龙去脉渐渐清晰。工业发展、住宅建设、社会事业、旅游与文保、城镇建设等专题展览,依据1913年常州老城厢地图制作的城市沙盘,与测绘专题展区呈现的2024数字三维城市建模最新成果对比,常州这座历史文化名城焕发着勃勃生机。当同学们看到2020年测量珠峰的两件关键仪器长测程“千里眼”全站仪和“金箍棒”觇标均出自常州时,引发同学们的强烈自豪感,无不目不转睛地盯着讲解员介绍。活动以合作完成常州市美丽乡村拼图达到高潮。来自同济中学的地理老师蒋洁说到:作为地理老师,我也是首次了解到城市测量原点,这样的科普教育体验,让学生学习地理有了非常真实的体验。我们正在进行跨学科学习的省级课题研究,规划馆里将历史沿革与城市地理的结合给了我们很好的启发。

时空对话:连接过去与未来

常州市规划馆徐云馆长:随着苏超的持续影响,在规划馆也感受到了今年常州旅游的火热,到暑假结束,已经有累计超过16万人次参观了常州市规划馆,可以说了解常州从常州市规划馆开始。这里很好讲述了常州城市的昨天、今天与明天。华夏游学景荣校长的教育理念,能结合中小学生学校地理、历史等学科背景知识,将规划馆的各种素材设计成有趣的课程,很生动,与馆内传统的讲解形成很好的互补,也给我们今后的科普教育有所启发。

江苏省地质局第二地质大队技术信息质量部主任吴小斌,表示:结合科研工作的大量真实资料,从地质考古到文化考古的演绎,有助于同学理解长江下游古代文明的发展脉络,让学生们清晰认识脚下这片土地的前世今生,增强了对家乡的文化认同与科学认知,科研工作要与科普教育相结合,华夏游学提出的读懂常州课程想法与我们在常州要做地质科普教育是同频的。

科普新范式:在地化教育的突破

本次活动创新性地将义务教育科学、历史、地理课程标准中的地球地质系统概念与本土可见资源深度融合。这种知识场景化、场景故事化的设计,使抽象的地质年代、历史年代与城市记忆具象化为可感知的城市基因。常州市二十四中蒋奕珺:老师们讲课很生动,学生在现场,当他们发现学科内容与地方相融合的那种震撼,是在学校课堂上对照教科书无法替代的。潘家初级中学缪达老师:第一次带领同学们在龙凤谷教育营地,阅读真实的等高线地形图,并现场应用等高线地形图来定向,是检验课堂所学,更是实践不可缺少的环节。漕桥初级中学丁国荣校长:龙凤谷教育营地将原采石厂宕口开发生旅游景区和教育营地,创新地把岩石地层地质资源转化为科普课堂,很有智慧,是两山理论的常州实践。学校各学科老师要主动研究教育营地的课程资源,真正应用到学科教学实践中去。营地能就近向社区学校开放优质教育资源,充分体现了社会担当,符合国家建设教联体的时代召唤。

据悉,早在2021年华夏游学就开始实施读懂常州系列的在地化研学课程,景荣校长:无论是老常州还是新常州人,只要在常州,就要读常州,读懂常州既是本土区域文化研学课程,更是课程本身的目标。

结语

当前我们教育改革进入关键时期,进一步强化学生减负,弱化一味追求升学率,通过开展劳动教育、研学实践教育、全国科普月等,建立家庭、学校、社会相互融合的教联体,提升家长对教育改革的理解,持续提升学生的实践能力和科学素养。

踩着脚下比恐龙时期更早的石英砂岩,体验智能城市的数字孪生,常州以地质为经、人文为纬,天地大观、经纬华夏,编织出独特的常州科普主题教育月叙事。正如活动总策划景荣所言:当孩子们意识到自己脚下的每块石头都承载着大陆漂移演绎的故事,他们阅读城市的目光自然会穿透地表,看见文明生长的地质根基。读懂常州的教育故事将在这座城市继续演绎。