“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”壬寅年八月,瑟瑟的秋风,穿过西安的城门,拂过行人的脸庞,扬起了一位老者的胡须。

林则徐,时年57,这位年近花甲的老人,即将被发配到伊犁,就像那年虎门销烟池里的石灰,沸腾之后又归为平静——那场震惊中外的正义之举,却让他成了投降议和的“替罪羔羊”。然而面对着皇帝、权臣的诬陷,林则徐并没灰心丧气,留下这句流传千古的名句。

说到“虎门销烟”,其实林则徐在苏州就已经开始了。

清道光三年(1823年)3月,林则徐到苏州任江苏按察使,主管司法、刑狱时,在任期间澄清江苏吏治,改革审判程序,亲自裁决案件。甚至黑夜潜行,明查暗访,验尸时亦亲自动手。短短在任四个月内,就把江苏的积压案件处理十之八九,被江苏人民称颂为“林青天”。

同年夏季,江苏大水灾,社会动荡不安,人民聚集,将成民变,官府照样追税。江苏巡抚韩文琦力主用兵镇压,林则徐极力反对,他乘船前往灾变地区,赈济灾民,平息民愤,恢复社会秩序。

在其《云左山房文钞》写下了他关于禁烟活动的最早文字记载:“吴中有不治之症二:在官曰疲,在民曰奢。即如游手好闲之民,本业不恒,日用无节,包揽伎船,开设烟馆,耍结胥役,把持地方。渐渍既非一朝,剪除势难净尽,惟有将积地有名之棍,密访严拿,期于闾阎稍靖。而此辈窥伺甚工,趋避甚巧,一人耳目,断不能周,要在州县官实力奉行,以安良除莠为乃有实际耳!”林则徐在苏州的戒烟行动,得到道光皇帝倍加赞赏,提拔他为江苏巡抚。

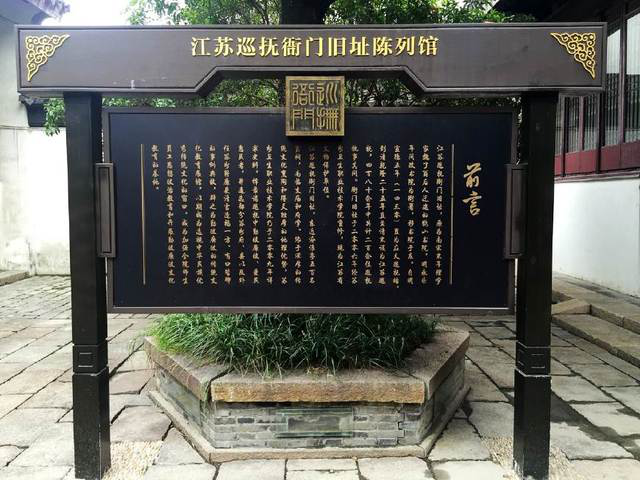

江苏巡抚衙门旧址

道光十二年(1832年)二月,调任江苏巡抚。从这一年起到十六年间,他对农业、漕务、水利、救灾、吏治各方面都做出过成绩,尤重提倡新的农耕技术,推广新农具。他在实践活动中认识到:“地力必资人力,土功皆属农功。水道多一分之疏通,即田畴多一分之利赖。”林则徐这种农耕思想,是在实际考察中体验出来的。

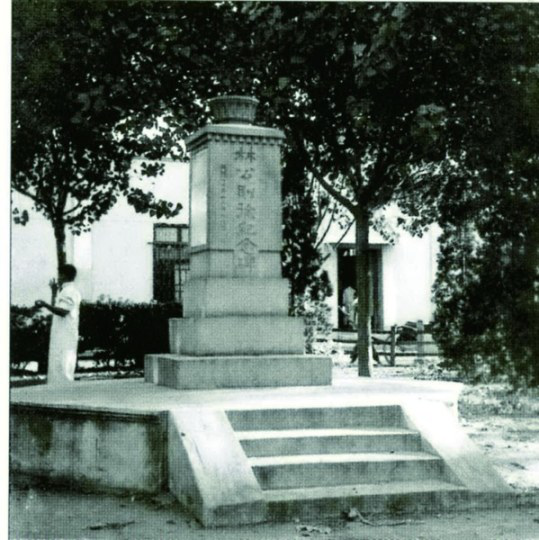

苏州林则徐纪念碑

林则徐宦海生涯四十年,曾在苏州担任过江苏按察使(1823-1824)和江苏巡抚(1832–1836年),前后近七年时间,政绩卓著,深受人民爱戴。他的弟子,木渎的冯桂芬在《林文忠公祠记》中写道:“道光朝,中外大臣以功德显闻者,首数侯官文忠林公。以三年癸未来吴,值大水,抚藩举荒政一以畀公,故得尽公之才,全活无算,公之得大名实始于是。越十年,公为巡抚。癸巳秋冬之交,累月阴雨,禾不得刈,皆生耳。公以实告,且请蠲恤,□冬灾非例也,计臣持不可疏。再上情词悱恻,赖宣庙仁圣终允公请,民以无饥。……综公生平武功在滇,而文德所被则吾吴最久。今距公去数十年,心歌腹咏,如公在时。”

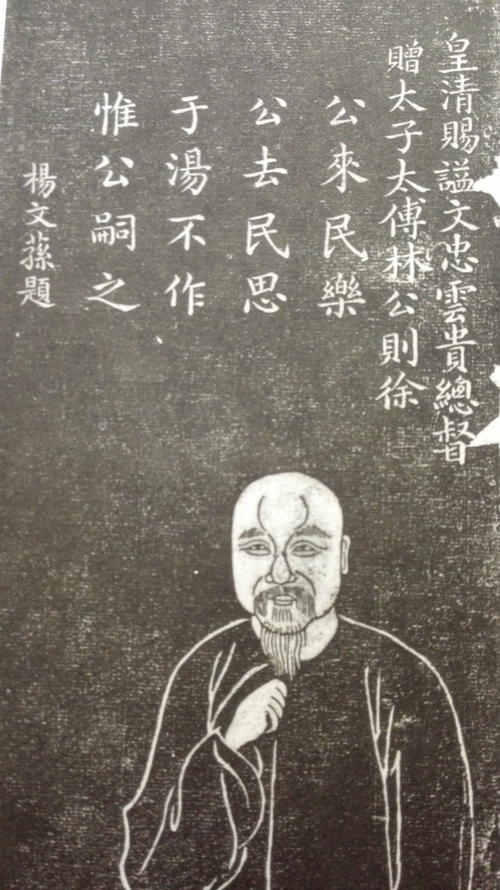

沧浪亭五百名先贤像赞中的林则徐

治水、赈灾、销烟……以文德而泽一方百姓。死后谥号“文忠”,对于“睁眼看世界的第一人”,确是名副其实。